Асадов Эдуард Аркадьевич

- Вы просматриваете старую редакцию! Перейти к последней версии

Эдуа́рд Арка́дьевич (Арташе́зович) Аса́дов (7 сентября 1923, Мерв, Туркестанская АССР, РСФСР, СССР — 21 апреля 2004, Одинцово, Московская область, Россия) — русский советский поэт, прозаик.

Автобиография

...Я родился на стыке двух эпох, двух миров, двух цивилизаций, на стыке древнего и нового Востока. В моих любопытно распахнутых глазах могли одновременно отражаться и пионерский галстук, и черная паранджа, и европейский костюм, и красный на вате туркменский халат с черной бараньей папахой, и автомобиль, и входящий в город под перезвон колокольчиков длиннющий караван верблюдов с полными хурджинами фруктов и всевозможных пряностей, и сверкающий в небе самолет, и надрывно стонущий муэдзин. Короче, и старое и новое, и все выпукло, пестро, рельефно.

Бездумного, беззаботного детства у человека бывает, в общем-то, мало, до первого школьного звонка. И они, эти годы, были для меня щедро залиты раскаленным азиатским солнцем, пронизаны разномастным звучанием русских, армянских и туркменских песен и текли по губам прохладными струйками арбузного и виноградного сока.

Отец мой умер рано и неожиданно, в течение трех дней от заворота кишок. Врачи поставили неверный диагноз, ибо их ввели в заблуждение его спокойная улыбка и то, что он ни разу не застонал при невероятной физической боли. Отец же считал, что врачи должны все понимать сами, а стонать — это просто недостойно мужчины. Было мне тогда неполных шесть лет.

Больше мама оставаться тут не могла, и мы уехали с ней на Урал, в Свердловск, где жил мой дедушка Иван Калустович Курдов. Ей дали комнату на проспекте Ленина, недалеко от Верх-Исетского завода. И вскоре мы с ней вместе пошли в «первый класс». Только она — в качестве учителя, а я — ученика. Справедливость требует уточнить, что пошел я не в класс моей мамы — строгость ее мне была хорошо известна, — а постарался попасть в параллельный.

У каждого человека, вероятно, есть «страна своего детства». Такой страной я считаю Свердловск, рабочий Урал с его спокойными, строгими, но добрыми людьми, с могучими заводами, бескрайней тайгой и крепчайшими морозами. Если Туркмения запечатлелась в моей детской памяти главным образом красновато-золотистой цветовой гаммой песков, солнца и фруктов, то Урал — это белое и зеленое: огромное количество хрустящего, как сахар, снега на газонах, крышах, деревьях, на шапках и даже на проводах и бескрайнее море темно-зеленой тайги летом.

Тут на Урале, в Свердловске, прожил я с шести до шестнадцати лет, а это в юности — целая эпоха. Тут, в восьмилетнем возрасте, написал свое первое стихотворение, в пятнадцать вступил в комсомол, полюбил литературу, театр, музыку и вообще искусство. Занимался в драмкружках Свердловского Дворца пионеров, состоял в активе ТЮЗа, выступал с приветствиями от имени уральской пионерии на партийных и комсомольских конференциях и с чтением стихов на молодежных олимпиадах и конкурсах. Вовсю бурлила моя армянская энергия и литературная душа!

Часто приходил в гости к деду, слушал его немногословные рассказы о революционных демократах, о Чернышевском, у которого он в молодости работал секретарем. Говорил с ним порой на международные и самые житейские темы, иногда спорил запальчиво и, может быть, наивно. Но никогда не встречал в глазах старика даже тени иронии или гнева. Он был суров, но справедлив, а припертый подчас в каком-то споре моими живыми аргументами, задумчиво улыбался и говорил: «Этого я, к сожалению, не видел и не знаю. Но раз это видел ты, то я тебе верю». И, страдая одышкой, медленно уходил к себе в кабинет.

Мама, как и положено ей на роду, горячо меня любила. К каким-то минусам была снисходительна, но против других недостатков вставала стеной. Так, больше всего она не терпела лени и лжи. С раннего детства приучала и приучила меня никогда и ни при каких обстоятельствах не лгать, чего бы мне это ни стоило. А с ленью моей она боролась очень просто: работой. У меня, например, в доме всегда имелись какие-то обязанности, которых, кроме меня, не должен был выполнять никто. И это, скажем прямо, дисциплинировало .

Ну а дальше жизнь моя снова изменилась. Умер наш дедушка. Маму перевели работать в Москву. На время переезда я был отправлен в Мары, где и закончил 8-й класс, а затем перебрался к маме.

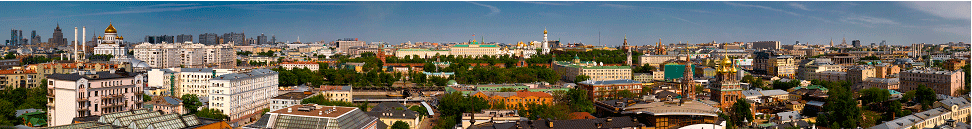

Началась жизнь, полная новых и ярких впечатлений. Красавица Москва, с ее Красной площадью, проспектами, площадями, станциями метро, театрами, Третьяковкой, да мало ли чем еще, буквально закружила меня, наполняя душу ярким, светлым, незабываемым. Снова уроки, споры в школьных коридорах, новые друзья, вечера самодеятельности и стихи, стихи...

Первое мое выступление как поэта состоялось 23 февраля 1940 года в Краснознаменном зале ЦДСА, или по-тогдашнему — ЦДКА. Я читал бойцам и командирам свое стихотворение, посвященное нашей армии. Я не склонен переоценивать качеств моих первых стихов, и горячий прием, оказанный мне, отношу лишь за счет моего мальчишеского энтузиазма, срывающегося от волнения голоса и доброты моих слушателей. Но этот успех был для меня, вероятно, особенно важным, так как не погубил еще очень хрупкого и трепетного ростка поэзии в моем сердце. А наоборот — даже словно бы укрепил его.

Москва, как и вся страна, жила в те предвоенные годы какой-то энергичной, радостной и в то же время тревожной жизнью. Все восхищались подвигами пагіанинцев, мужеством и отвагой Водопьянова, Чкалова, Громова, Ляпидевского, Гризодубовой, Кравченко и других героев. Едва ли не все знали по портретам героев производства, таких как Стаханов, Изотов, Мария и Евдокия Виноградовы, Макар Мазай, кузнец Бусыгин, первая трактористка Паша Ангелина, и других. Страна словно бы рвалась из прошлого в будущее, рвалась, преодолевая бураны и штормы, ломая все нормы и графики, которые старели прямо на глазах.

Некоторые утверждают сегодня, так сказать, задним числом, что о приближающейся войне мы знали. Да, предчувствие чего-то тревожного было. О возможности войны, которую могут когда-нибудь развязать наши враги, мы говорили. Но никто не думал, что это будет так скоро. Никто. Жили мы и тревожно, и радостно. В школах работали кружки ГСО (санитарной обороны) и ПВХО (противохимической обороны), в десятых и девятых классах преподавалось военное дело. Иногда под руководством военрука проводились в масштабах школ учения противохимической и противовоздушной обороны. Но все это больше походило на урок, на какую-то военную игру, но не настоящую подготовку к войне. В реальность ее мы все-таки старались не верить.

Мы дружно, компаниями ходили в кино, устраивали вечера самодеятельности и весело и самозабвенно танцевали. Что танцевали тогда? Да, пожалуй, все: и вальс, и блюз, и фокстрот, и румбу, даже порой кружились в веселой польке. Но главным танцем тех лет, владыкой всех вечеров, карнавалов и дружеских встреч было танго. Его медленный и четкий ритм, вздрагивающие и берущие за душу звуки покоряли буквально всех. Танец этот удивительно помогал знакомству, какому-то внутреннему сближению, а порой создавал атмосферу чего-то интимно-свет-лого и немного грустного. Особенно часто ставились на диски патефонов и проигрывателей такие мелодии, как «Брызги шампанского», «Дождь идет», «Песня о дружбе» в исполнении Вадима Козина и «Цыган». Без всяких преувеличений можно сказать, что тридцатые годы в смысле танцевальной музыки были эпохой танго.

Выпускной бал! Вряд ли найдется на земле человек, который не сохранил бы в душе своей навсегда этот единственный в жизни вечер! Помню его и я. И так ясно, словно состоялся он всего каких-нибудь две-три недели назад... Хотя времени прошло с тех пор не две и не три недели, а, увы, «чуточку» побольше...

Выпускной бал в нашей 38-й московской школе состоялся 14 июня 1941 года. И хотя одеты мы были проще, чем, скажем, выпускники теперешних послевоенных лет (материальные возможности у наших родителей были скромнее), но одевались и наглаживались мы все-таки на славу и веселились никак не меньше, а может быть, и еще горячей. И эмоциональность эта в какой-то мере определялась неуловимым ощущением тревоги и грусти, видимо, большей, чем обычная разлука после промчавшихся школьных лет.

Теплая звездная ночь мягко заглядывала в окна, птицами летали по всем этажам шумные, веселые голоса. К концу вечера некоторые словно бы повзрослевшие ребята впервые, почти не прячась, раскуривали где-нибудь в пустом классе, беседуя со сверстниками у раскрытого окна.

Говорили сумбурно, грустно и весело. Мечтали, строили планы, шутили, о чем-то спорили запальчиво и легко...

В актовом зале сияли все плафоны и люстры, без устали трудилась старенькая школьная радиола, крутились бесконечные пары, а над головами, через усилитель, словно бы импонируя нашему настроению, катился по лестницам и коридорам голос Вадима Козина:

Давай пожмем друг другу руки — И в дальний путь на долгие года!..

Мы танцевали, острили, пожимали друг другу ладони и никак не знали, что со многими расстаемся не на месяц, не на год и не на «долгие года», а до конца своих дней, навсегда...

22 июня 1941 года над Москвой стоял солнечный, яркий рассвет. Я возвращался из Подмосковья, где с субботы на воскресенье на станции Лосиноостровская ночевал у своей тетки. В вагоне электрички было шумно и весело. Как-никак, впереди целый воскресный и очень хороший солнечный день! Люди громко переговаривались, шелестели заиндевевшими бумажками от эскимо, перелистывали свежие газеты и журналы.

В память почему-то врезалась молодая пара (очевидно, молодоженов), сидевшая на скамейке против меня. Он — широкоплечий, веснушчатый, с круглым добродушным лицом, в белых отутюженных брюках и голубой тенниске на крепкой груди. Она — некрасивая, но удивительно милая, видимо, от счастья, прямо-таки полыхавшего из ее маленьких круглых «фонариков», в пестрой короткой юбке и такой же цветастой жакетке, плохо скрывающей ее уже заметно округленную талию. Он только и делал, что предлагал ей все, что проносили мимо, — от мороженого до железнодорожных расписаний и лотерей ОСОАВИАХИМа. Всякий раз, вскакивая, он взволнованно говорил: «Леночка, хочешь?» А она, счастливо смеясь, усаживала его обратно и ласково отвечала: «Димуша, уймись! Не все сразу. Успеем...»

Группа солдат, или, как тогда их называли, красноармейцев, бравыми голосами пела в тамбуре, молодецки присвистывая, песню:

Пролетают конники шляхом каменистым, В стремени привстал передовой, И поэскадронно бойцы-кавалеристы, Подтянув поводья, вылетают в бой!

Приехали на Ярославский вокзал. Двери вагонов раскрылись, и тут словно тревожный ветер пробежал по сердцам. Оживление пошло вниз.

Перед репродуктором плотная толпа молчаливых людей. На одних лицах — растерянность, на других — напряжение и суровость. Неторопливый, но взволнованный голос Молотова сообщает о вероломном нападении гитлеровской Германии на нашу страну.

Умолкла жизнерадостная песня солдат. Стоя на платформе, они как-то сразу притихли, посуровели, обступили своего комвзвода и вполголоса стали о чем-то совещаться. Очевидно, о том, что увольнительная — прочь, и надо срочно возвращаться в часть.

«Димуша» с лицом, на котором еще не остывшая радость уже начала сменяться горькой растерянностью, стоял у газетного киоска, а на его груди, обхватив его загорелую шею коротенькими руками, с откровенным отчаянием, захлебываясь в рыданиях, билась его молодая жена.

Дома у меня лежало заявление в институт. И даже не одно, а целых два заявления.

Дело в том, что с раннего детства тянули меня к себе почти с одинаковой силой два прекрасных и удивительных мира, имя которым: «Литература» и «Театр». С восьми лет писал я стихи и с этого же возраста самозабвенно занимался в драматических кружках и кружках художественного слова. Чего во мне больше? Кто я все-таки по призванию: поэт или театральный режиссер? Этого я до последней минуты так решить и не мог. А точнее, не успел. Все дальнейшее помогла определить сама жизнь. Началась война, и решать теперь уже надо было совсем иные проблемы. Над страной полетел призыв: «Комсомольцы — на фронт!» И я порвал оба моих заявления. Сел и написал третье. На этот раз в райком комсомола с просьбой отправить меня добровольцем на фронт. Мне было тогда еще семнадцать лет, и призыву я пока не подлежал. В райкоме меня с моим заявлением принял секретарь Фрунзенского РК ВЛКСМ товарищ Ильин. Вопрос был всего один и короткий: «Хорошо. А не струсишь?» — и такой же короткий ответ: «Никогда!»

Вечером я пришел в райком, а утром мама провожала меня с небольшим рюкзачком на плечах к райкомовскому грузовику, где меня ожидала группа таких же безусых добровольцев, полных решимости сражаться с врагом до конца. Мама несла в руке букетик гвоздик. Но так и забыла в волнении, прощаясь, протянуть их мне. И до сих пор, как тогда из машины, вижу ее одинокую, чуть ссутулившуюся от горя фигурку на углу Кропоткинской улицы возле Дома ученых с забытым букетом в руке...

И если бы в то памятное утро, утро первого месяца войны, случилось чудо и какой-то пророческий голос вдруг сказал бы мне: «Смотри же внимательней. Смотри и запоминай и этот пунцовый букетик гвоздик, и эту пестренькую косынку, и улыбку, и полные слез глаза, потому что встретиться в будущем вам еще придется, но видишь ты маму в последний раз... В последний раз в своей жизни...» — то я, еще не ведавший своей судьбы, наверное, был бы попросту поражен: а как же это может быть? И ничего бы не понял. А впрочем, это, наверно, и к лучшему, что ничего не смог бы понять!..

...Кто не знает сегодня легендарных «катюш»? Кто не видел этих грозных артминометных установок в музеях и на экранах кино?! А мне и многим моим товарищам довелось не только видеть, но и управлять, и давать первые залпы из этих могучих орудий.

Летом 1941 года под Москвой формировались первые дивизионы и полки знаменитых «катюш». Оружие это было секретным, и личный состав гвардейских частей состоял в те дни только из комсомольцев и коммунистов. Должность я получил уважаемую и серьезную — наводчик орудия, хотя в батарее я был самым молодым.

После недолгой, но интенсивной учебы наш 3-й дивизион 4-го гвардейского артминометного полка был «отпоч-кован» и направлен под Ленинград. И с этого момента стал называться 50-м Отдельным гвардейским артминометным дивизионом.

Враг бешено рвался к городу Ленина и был уже на его подступах. Так что остановить его мог только очень крепкий и неожиданный отпор. Наш залп как раз и явился таким хлестким и оглушающим ударом. И дали мы его 19 сентября 1941 года в районе Синявино. При всех тяготах и драматизме тех дней улыбка все-таки однажды пробежала по нашим сердцам. Дело в том, что «катюши», повторяю, были секретным оружием. И о его существовании, а тем более о прибытии на фронт, не знал никто — ни враги, ни наши бойцы. И вот когда мы дали первый могучий залп, то немцы бросились в одну сторону, а наши — от неожиданности — в другую... Потом бойцы очень полюбили подразделения гвардейских минометов. И тогда же, осенью 1941 года, под стенами Ленинграда бойцы с нежностью стали называть их «катюшами». И под этим именем прошли они всю войну.

Не буду сейчас долго рассказывать об этом времени. О нем надо писать целую книгу. Книг о войне написано множество, а рассказано ли хоть четверть всего? Да конечно нет. Скажу лишь, что в это тяжелейшее и жесточайшее время наш дивизион носился с участка на участок по всему Волховскому фронту и в самых прорывных и трудных местах давал залпы. Всего за зиму 1941—1942 годов я из своего орудия дал 318 залпов по врагу. В переводе на «огневой» язык это 5088 снарядов, весом в 50 килограммов каждый! И это только из одного моего орудия, отправившего на тот свет не одну сотню любителей чужой земли.

Жгучие тридцати-сорокаградусные морозы, сотни и сотни километров туда и обратно вдоль изломанной линии фронта: Вороново, Гайтолово, Синявино, Мга, Волхов, деревня Новая, Поселок № 1, Путилово...

Разве расскажешь о дневных и ночных залпах, иногда прямо под тяжелейшим артогнем, разве поведаешь в двух-трех словах о том, как несколько раз с боями пробивались из окружения, как дважды была подбита и горела моя боевая установка и после быстрого ремонта снова возвращалась в строй?! Разве передашь в кратком разговоре о том, как тяжело хоронить убитых друзей, еще час назад веселых, теплых, живых!.. Может быть, когда-то я возьмусь за такую повесть или роман... А пока... А пока лишь замечу, что, несмотря на все смертельно тяжелое, порой непосильное и леденящее душу, в грядущей победе нашей не сомневались ни на миг. В перерывах между боями я писал стихи.

Некоторые из них, такие как «Письмо с фронта», «На исходный рубеж», «В землянке», через несколько лет вошли в первую книгу моих стихов.

Весной 1942 года был тяжело ранен командир орудия и на его место назначили меня. Приходилось выполнять две обязанности сразу: командира орудия и наводчика. Справлялся, кажется, неплохо.

Оружие наше было новым, и офицерских кадров не хватало. Получили приказ самых опытных и образованных младших командиров срочно направить в офицерские училища.

Осенью 1942 года я с группой моих товарищей, обстрелянных фронтовиков, был срочно командирован во 2-е Омское гвардейское артминометное училище. Шесть месяцев занятий по удвоенной и утроенной программе. За этот срок нужно было пройти курс двухлетнего мирного училища. И мы проходили. Занимались по тринадцать — шестнадцать часов в сутки, уставали смертельно, но не сдавались. Учились хорошо. Знали: мы нужны фронту, а это было самым главным и важным в те дни.

В мае 1943 года, успешно сдав экзамены и получив офицерское звание и грамоту за отличные успехи, снова поехал на фронт. Омск был в те времена глубочайшим тылом. Здесь даже светомаскировка отсутствовала. Война, где решалась судьба страны, друзей, что дрались, не щадя себя, была далеко-далеко. И хотелось как можно скорей уехать из «тыловых краев» туда, к борьбе, к фронтовым побратимам!

И вот — все! На плечах офицерские погоны с пушками и двумя звездочками. На груди продымленный в боях гвардейский значок, а впереди — Москва, откуда мы будем распределены по фронтам. Из омских казарм провожали нас веселое весеннее солнце и грустные лица, увы, некоторых курсантов, так называемых «завалишников». То есть тех, кто завалил хотя бы один государственный экзамен на «трояк». Условия были по-военному жесткие: схвативший хотя бы одну тройку офицерского звания не получал и отправлялся на фронт в прежнем, сержантском чине.

Бывают же на земле чудеса! Майским ласковым утром иду по Москве. Увольнение до 15.00, то есть на пять часов. Целые пять часов!

Я знаю, мамы в городе нет. Она в эвакуации в Уфе. Но есть милая с отроческих лет Кропоткинская улица, есть примыкающий к ней Лопухинский переулок, где стоит моя бывшая школа. Впрочем, почему «бывшая»? Просто школа, моя, моего детства, моих друзей!

Иду по военной Москве. Узнаю и не узнаю знакомых улиц. Опущенные жалюзи магазинов, бумажные наклейки крест накрест на стеклах домов, мешки с песком, военные патрули на Гоголевском бульваре, как гигантские белые дирижабли аэростаты заграждения, вокруг них в военной форме девчата.

Обошел знакомые места, посидел на бульваре и... назад. Прощай, моя мирная юность. Тебя нет, от тебя остался лишь легкий аромат сирени, которая все-таки цветет наперекор войне.

И снова фронт. На этот раз не в снегах и болотах, а в степи под станицей Крымская возле знаменитой впоследствии «Малой земли».

Командующий ставкой ГМЧ (гвардейские минометные части) фронта генерал Дегтярев — маленький, круглый, шумливый, даже не узнав о вакансиях, сразу же направил меня в 50-й гвардейский артминометный полк, где должности огневика не было. И вместо командира взвода или комбата я был назначен начальником связи дивизиона. Однако воин должен уметь все. И я старался, работал на совесть. Хотя воевал неплохо, но должность начальника связи мало волновала мне душу. Я был, что называется, «прирожденным огневиком». Мне надо было вести дела с батарейцами, готовить расчеты огня, давать залпы по врагу. Думаю, что судьба это поняла. Поняла и ликвидировала должности начальников связи дивизионов.

Снова на целую неделю в Москву. Нет, не каждому выпадает такая удача — в тяжелые, беспощадные годы войны дважды увидеть столицу и дважды пройтись по знакомым улицам и переулкам! Впрочем, и горького мне выпало тоже довольно, может быть, пощедрее, чем радостного. Ну, да разговор сейчас не о том. Осталось рассказывать о войне, кажется, немного.

4-й Украинский фронт. Последняя и, пожалуй, самая трудная страница моей боевой жизни. На этот раз я уже снова был «огневиком». Сначала помкомбата, а когда комбат Турченко под Севастополем «пошел на повышение», — командиром батареи.

Итак, снова дороги и снова бои: Чаплино, Софиевка, Запорожье, Днепропетровщина, Мелитополь, Орехов, Ас-кания-Нова, Перекоп, Армянек, Совхоз, Качи, Мамашаи, Севастополь. Упрямо дрались. В редкие минуты затишья пели вполголоса задумчивые песни: «Когда в поход я уходил», «Кто сказал, что надо бросить песни на войне», уже ставшие тогда известными «Огонек» и «Шаланды, полные кефали».

Не стану рассказывать о том, как ломали под Перекопом оборону врага, как, шагая на огневые, месили по ночам густую, как глина, и липкую, как клей, серую грязь Сиваша.

Нет сейчас ни места, ни времени, чтобы рассказать обо всех друзьях, победах, тяготах и потерях. Ограничусь лишь тем, что скажу: жили бурно, горячо, умели воевать и умели шутить. Каждый чувствовал локоть товарища, и никто ни разу не пожаловался и в тяжкую минуту не предал друзей. Да, никто. Никто, кроме... Кроме, может быть, одного. Но нет, фамилию его я называть не стану. Ибо, струсив, он оценил великодушие товарищей, смело пошел в бой и, получив ранение в руку, после перевязки еще добрых полчаса не покидал поля боя.

Прорвавшись через Перекоп, наши войска покатились на юг неудержимо, с какой-то напористой и веселой злостью.

«Товарищи! Завоюем славу освободителей Крыма!» — горели лозунги на стенах домов. Русское и украинское население встречало нас бурно, радостно, с молоком, калачами и полными слез глазами. Целовали, как родных, и буквально заставляли взять калач или булку.

Бои в Крыму подходили к концу. Силами 2-й Гвардейской армии, силами 9-й Приморской, силами славных и доблестных моряков Крым озарялся пятиконечными звездочками и улыбками наших солдат. У врага оставался только один Севастополь. Но теперь уже совсем ненадолго. Ибо это же был Севастополь! Город Нахимова и Ушакова, Лазарева и Корнилова, тысяч и тысяч известных и неизвестных матросов и солдат — героев и патриотов родной земли.

Сколько же мог сидеть там еще враг, если каждый ка-мень в этом городе обжигал ему пятки, как раскаленный металл!

Впервые в жизни возле Качи увидел море... С высокого холма оно сверкало под солнцем. Оно было ярким, синим-< мним, выпуклым и громадным. Пораженный, велел шоферу затормозить. Смотрел долго, радостно и неотрывно. Затем, сдернув пилотку, дружески помахал ему из кабины,

1 мая 1944 года. Любимый наш праздник, а праздновать некогда. Готовимся к штурму позиций врага, к последним боям за Севастополь. Знаем, будет тяжело и жарки Прагу деваться некуда. Кораблей у него не хватает. И драться он будет как обреченный.

И вот здесь, в боях за освобождение Севастополя, при подготовке к решающему залпу перед штурмом укреплений врага, утром 4 мая 1944 года я был ранен. Говорю об этом кратко, ибо собираюсь рассказать о боях и походах и, в частности, о битвах за Крым в специальной книге, которую назову «Зарницы войны».

Ну вот вкратце и все о моей фронтовой жизни. Что было потом?

А потом был госпиталь и двадцать шесть суток борьбы между жизнью и смертью. «Быть или не быть?» — в самом буквальном смысле этого слова. Когда сознание приходило — диктовал по два-три слова открытку маме, стараясь избежать тревожных слов. Когда уходило сознание, бредил.

Было плохо, но молодость и жизнь все-таки победили. Впрочем, госпиталь был у меня не один, а целая обойма. Из Мамашаев меня перевезли в Саки, затем в Симферополь, потом в Кисловодск в госпиталь имени Десятилетия Октября (теперь там санаторий), ну а оттуда — в Москву. Переезды, скальпели хирургов, перевязки. И вот самое трудное — приговор врачей: «Впереди будет все. Все, кроме света». Это-то мне предстояло принять, выдержать и осмыслить, уже самому решать вопрос: «Быть или не быть?» А после многих бессонных ночей, взвесив все и ответив: «Да!» — поставить перед собой самую большую и самую важную для себя цель и идти к ней, уже не сдаваясь.

Я вновь стал писать стихи. Писал и ночью и днем, и до и после операции, писал настойчиво и упорно. Понимал,

что еще не то и не так, но снова искал и снова работал. Однако какой бы ни была твердой воля у человека, с каким бы упорством ни шел он к поставленной цели и сколько бы труда ни вложил в свое дело, подлинный успех ему еще не гарантирован. В поэзии, как и во всяком творчестве, нужны пособности, талант, призвание. Самому же оценить достоинство своих стихов трудно, ведь пристрастнее всего относишься именно к себе.

Моих стихов не читал еще ни один профессиональный писатель. Надо не ошибиться и послать тому, в чье слово веришь. Больше всего боялся, что ответят снисходительно, как-никак автору работать трудно... А мне нужен был прямой и ясный ответ, без малейшей скидки. И вот я решил: пошлю Корнею Чуковскому. Еще до госпиталя, однажды в библиотеке, прочел его статью о переводах Шекспира Анной Радловой. Статья была настолько умной, едкой и беспощадной, что от бедной переводчицы, я думаю, остались лишь туфли да прическа.

Итак, это не только автор веселых детских книжек, но и жесткий, и зубастый критик. Вот это мне и было нужно. Послал тетрадь стихов Корнею Ивановичу. Жду. Проходит несколько дней, и вдруг... Ответ!

Дорогой Эдуард Аркадьевич! (Это я-то Эдуард Аркадьевич, в мои двадцать лет!)

От души благодарю Вас за письмо и за доверие. Однако сразу должен предупредить, что, оценивая стихи,